「意识美学」概述

「Consciousness Aesthetics」summarize

2017-07-11

艺术家:李怀骥

「意识美学」概述

「意识美学」概述

意识美学(Consciousness Aesthetics)的提出与背景

意识美学(Consciousness Aesthetics)作为一个新兴的艺术概念,标志着艺术创作手段和形式的创新,同时对艺术的本质、艺术体验以及创作者与观众之间的关系进行了深刻的反思。它的出现与当今科技的飞速发展密切相关,特别是在人工智能(AI)、虚拟现实(VR)和脑机接口(BCI)等领域的突破,使得艺术创作进入了一个前所未有的阶段。意识美学应运而生,回应了科技进步对人类感知、情感和心理体验的深远影响,致力于探索如何通过艺术的形式表达“意识”这一复杂且多维的概念。它不仅继承了传统艺术对人类内心世界的关注,同时融入跨学科视角和技术革新,为当代艺术开辟了新的可能性。

(注:版权所有,引用请注明出处)

“意识美学”(Consciousness Aesthetics)是一个跨学科的概念,涉及哲学、心理学和艺术理论,核心在于探讨意识如何影响我们对美的感知和理解。下面我将从几个关键角度为你梳理这个话题:

什么是意识美学?

“意识美学”并不是传统美学的一个分支,而是对美学的一种扩展。它关注的是意识——也就是我们作为主体的内在体验——如何塑造我们对美的定义和感受。与传统美学注重客观的美感标准不同,意识美学强调主观性,包括个人情感、文化背景和经历在审美中的作用。

意识美学认为,艺术的本质在于它作为人类意识的载体,既是艺术家内在体验的投射,也是观众感知与反思的场域。它超越了传统美学的审美对象定位,将艺术视为一种主动的意识互动过程,旨在激发个体的自我觉醒与精神升华。

意识的中心地位:艺术不再仅仅服务于外在目的(如美感或社会批判),而是聚焦于“意识的存在”本身——艺术家如何通过创作表达意识,观众如何通过体验拓展意识。

1、技术与意识的协同:在AI时代,意识美学将技术(如脑机接口、AI生成内容)视为增强意识表达的工具,而非取代人类意识的主导。

2、动态与非线性:意识美学强调艺术的动态性与非线性叙事,反映意识的复杂性和流动性,作品随观众参与而不断演变。

“意识美学”是一种基于意识系统自组织动态过程的美学理论,它将美感体验视为信息熵、内在对称性与能量平衡之间的最优解。该理论既利用信息论中的熵概念对信息流进行量化,也借助复杂系统科学描述意识状态的非线性演化,同时通过物理学中对称性与守恒原理揭示稳定美感的内在机制,并从进化论与认知科学视角阐释这种美感体验的适应性价值。

这种定义不仅重新构建了美学体验的底层数学与物理基础,也为理解主观审美与客观信息处理之间的深层关系提供了一个跨学科、系统化的理论框架。

“意识美学”的定义突破了传统美学对形式和情感的单一解读,将美感视为复杂意识系统在信息处理与自组织过程中,通过达到信息熵与结构对称性的平衡而产生的一种特殊状态。借助数学模型、物理对称性、动态系统的吸引子以及进化适应性的解释,我们不仅为审美体验提供了量化工具,也为未来跨感官、多维度的美学研究开辟了全新的理论视野。这一新范式不仅能解释传统意义上的艺术与美感现象,更有望引导智能体与人工意识在未来构建超越感官限制的全息美学体验。

“意识美学”不仅重新定义了艺术的本质,把艺术视为人类意识的直接投射与共鸣,还为未来艺术开辟了一条跨越传统审美与技术界限的全新道路。在AI时代,艺术家将不再孤立地创作,而是与技术、观众共同构建一个动态、互动、不断演变的意识生态。未来的艺术将成为连接个体、集体乃至宇宙的一座桥梁,既激发深层情感,又推动社会对存在意义的深刻反思。

这种理论和实践上的革命,正为当代艺术注入前所未有的活力,并预示着艺术将在未来成为探索人类认知、情感和存在的新范式。

“意识美学”重新定义了艺术:它不再仅仅关注视觉美或感官愉悦,而是把艺术看作人类内在意识的直接投射和共鸣。简单来说,艺术作品不再是艺术家单向表达情感与思想的静态物体,而是一个动态、互动的场域,其中艺术家与观众的意识、情感和潜意识直接参与作品的生成和演变。

意识美学的核心概念

意识美学是一种以意识为核心的艺术理论,认为艺术的本质在于人类意识的自由表达与感知,而非仅仅服务于形式、内容或外部目的。它将艺术视为意识的物质化形式,通过符号、形象、声音等媒介,使不可见的意识得以显现,并通过观众的感知形成意识的共鸣与升华。

意识的存在:意识美学关注“意识的存在”本身,而非传统美学的“表现什么”和“如何表现”。艺术作品不仅是形式的产物,更是艺术家内在意识的外化,观众通过体验作品进入一种特殊的意识状态,与艺术家的意识产生联结。

技术与意识的交融:在AI时代,意识美学主张技术(如人工智能、脑机接口)应服务于意识的表达,而非取代人类意识的主导地位。技术是拓展艺术可能性的一种工具,但艺术的核心始终是人类意识。

非线性与动态性:意识美学强调艺术的动态性和非线性叙事,反映意识的流动性和复杂性。作品不再是静态的,而是随着观众的参与和感知实时演变。

意识的多维性 从哲学视角看,“意识”一直是人类探索自我、世界及存在意义的核心议题。早在笛卡尔提出“我思故我在”时,意识便被视为思维的核心和人类存在的基石。随着心理学、认知科学和量子物理的发展,意识的内涵不断扩展,从弗洛伊德的潜意识理论到现代神经科学的多层次研究,意识被理解为一个涵盖自我意识、社会意识、集体意识乃至潜意识等多维度的存在。意识美学将这一多维性融入艺术,强调艺术不仅是情感的宣泄,更是意识的投射与共鸣的媒介。

从原初“美”的体验到意识之深层结构

“美”作为人类体验的核心,自古以来便是哲学、艺术与美学探究的永恒主题。从远古人类对自然景观的惊叹,到现代社会对艺术作品的沉浸式欣赏,美的体验贯穿了人类文明的始终。然而,传统美学往往聚焦于艺术品的外在特征——如形式、内容、文化象征或情感共鸣,而较少深入探讨“美”这一现象在意识层面的生成机制。随着神经科学、认知心理学、信息论以及复杂系统理论的迅速发展,我们得以从一个全新的视角重新审视“美”的本质:它不仅是感官的愉悦或文化的产物,更是一种深植于意识结构中的复杂现象。这一转变不仅拓展了美学研究的边界,也为理解人类意识的本质提供了独特而深刻的洞见。

从原初“美”的体验到意识深层结构的探索过程,揭示美感体验如何在意识中涌现,以及这一视角如何推动美学研究的范式革新。

美感体验的原初性与意识的交织

“美”并非单纯的感官刺激,而是一种复杂的意识活动。当我们凝视壮丽的山川、欣赏一幅画作、聆听一段旋律,或沉浸于文学的意境时,美的体验往往超越了单纯的视觉、听觉或触觉输入,引发一种内在的愉悦、共鸣甚至敬畏。这种体验的原初性在于,它似乎无需经过繁琐的理性分析,便能直接触及个体的意识深处。这种直觉性与普遍性表明,美的感受不仅仅是对外部世界的被动反应,而是意识主动加工与建构的结果。

在这一过程中,感知、情感与认知相互交织,形成了一种独特的心理状态。例如,当我们看到一朵花的完美对称时,视觉皮层首先处理其形状与颜色,前额叶皮层可能引发愉悦的情感反应,而更深层次的认知网络则将其与记忆、文化意义相连,最终在意识中生成“美”的体验。因此,“美”不仅是外部刺激的反映,更是意识内部机制协同作用的产物。

意识的深层结构与美感的生成

意识并非一个静态的容器,而是一个动态的、不断演化的信息处理系统。要理解“美”如何在意识中涌现,我们需要深入探讨意识的深层结构及其运作方式。

1. 信息处理与秩序的涌现

从信息论的视角来看,意识可以被视为一个复杂的信号处理系统,负责接收、编码、整合并重构来自外部世界的海量信息。大脑通过神经元网络的协同活动,将杂乱无序的感官输入转化为有序的感知与认知模式。在美的体验中,这一过程尤为关键。

• 信息熵的角色:信息熵是衡量系统无序程度的指标。在审美活动中,大脑往往需要处理高熵(高度复杂或无序)的输入,例如一幅抽象画的杂乱线条或一段旋律的复杂变奏。当大脑成功从中提炼出简洁而富有意义的模式——即从高熵转向低熵时,这种“秩序的涌现”便可能触发美感。例如,欣赏一首交响乐时,我们可能在复杂的音符流动中感知到和谐的结构,这种从混乱到有序的转变正是美感的来源之一。

2. 自组织与神经动态

大脑作为一个非线性动态系统,其神经活动通过自组织与反馈机制形成稳定的模式。在复杂系统理论中,这些模式被称为“吸引子”,代表系统趋于平衡的状态。美感体验可能与大脑进入某种特定的吸引子状态相关,例如高度对称、和谐或适度复杂的神经活动模式。例如,研究表明,人类对黄金分割比例或对称图案的偏好,可能与大脑神经网络在处理这些刺激时所达到的动态平衡有关。

这种自组织过程并非一成不变,而是处于一种临界状态——既不过于混乱(导致困惑),也不过于单调(引发厌倦)。当信息处理的复杂性与可预测性达到恰到好处的平衡时,个体便可能体验到“美”的愉悦。

跨学科视角下的意识美学,

从原初“美”的体验到意识深层结构的探索,离不开多学科的协同洞见。意识美学正是在这一背景下应运而生,它将神经科学、信息论、复杂系统理论与进化心理学相结合,构建了一个跨领域的理论框架。

• 神经科学:通过功能性磁共振成像(fMRI)和脑电图(EEG)等技术,研究发现,美感体验与大脑特定区域(如眶额皮质、扣带回)的激活密切相关。这些区域负责情感加工、奖赏机制与高级认知功能,表明美感是一种多层次的神经活动。

• 信息论:借助熵与互信息等概念,科学家尝试量化大脑如何压缩和整合复杂信息,进而生成美感。例如,一幅画的视觉复杂性若能被大脑有效解码为简洁的模式,便可能引发审美愉悦。

• 复杂系统理论:将大脑视为自组织系统,研究其在临界状态下如何从无序中涌现出有序的审美体验。这种动态视角为理解美感的瞬时性与整体性提供了理论支持。

• 进化心理学:从适应的角度看,人类对对称性、比例或复杂模式的偏好可能源于生存需求,例如识别健康伴侣或安全环境。这种先天倾向在意识中被放大,成为美感体验的基础。

从传统美学到意识美学的范式转变,

传统美学多聚焦于艺术品的外在属性,例如形式美、象征意义或情感表达,而意识美学则将目光转向内在心智,强调美感体验的生成机制。这一范式转变不仅深化了我们对“美”的理解,也为艺术创作与审美实践带来了新的可能性。

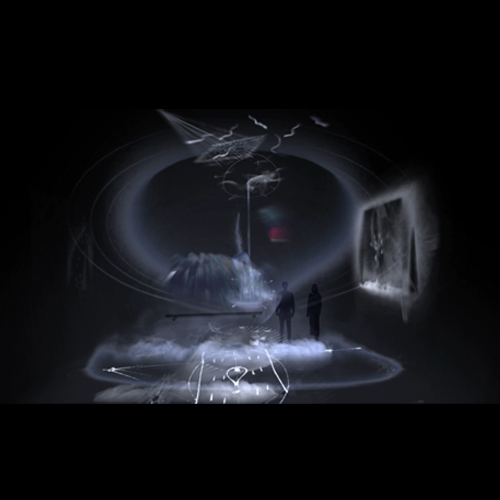

例如,现代艺术家开始利用虚拟现实(VR)、脑机接口等技术,直接作用于观众的意识,创造出更具沉浸感和个性化的审美体验。这种从“物”到“心”的转向,标志着美学研究从外部观察走向内在探索的深刻变革。

在人工智能与高科技迅猛发展的时代,意识美学不仅有助于我们理解艺术与人类心智的深层联系,还可能成为文化创新的重要驱动力。通过揭示美感体验的意识机制,它为人工智能设计、虚拟现实开发以及人机交互提供了理论基础。例如,未来的AI系统可能通过模拟人类意识的自组织过程,生成更具美感的艺术作品或交互界面,从而推动艺术与科技的深度融合。

因此,从原初“美”的体验到意识的深层结构,意识美学为我们开启了一扇通往人类心智奥秘的窗口。它超越了传统美学的局限,将“美”视为意识动态演化的产物,揭示了其背后的信息处理、自组织与神经机制。通过跨学科的视角,意识美学不仅丰富了我们对美的理解,也预示了一个艺术、科学与技术交汇的未来。在这一框架下,“美”不再仅仅是感官的享受,而是人类意识深层结构的一次生动显现。

2025年3月7日于北京

(注:版权所有,引用请注明出处)

艺术家:李怀骥 「意识美学」概述